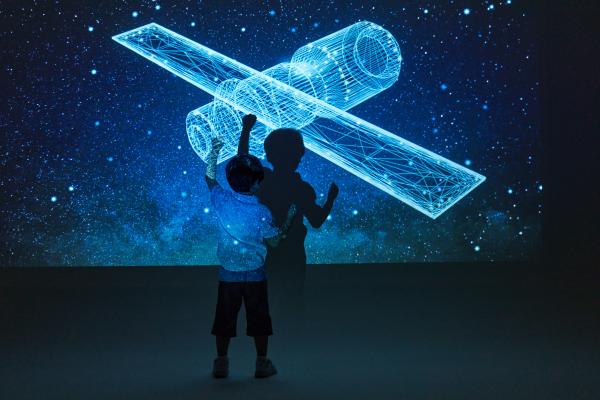

当知识传递突破平面载体的束缚,教育正在经历一场由混合现实技术引发的深层变革。这种将虚拟信息与物理空间实时融合的技术,正以独特的交互逻辑重塑学习的本质,让知识获取从被动接收转向主动探索。

一、打破边界的学习场域

MR技术最显著的价值,在于消解了传统教育中时空与认知的双重边界。课堂不再被四壁局限,抽象概念可以转化为可操作的立体形态,学习者得以在虚实交织的场景中直接与知识“对话”。

抽象的原理能够被具象化呈现,复杂的系统可以被拆解为可观察的模块,学习者通过手势交互、空间定位等自然动作,在虚拟与现实的叠加层中完成探索与验证。这种沉浸式体验重构了认知路径,让理解从符号记忆升维为情境化建构。

不同学段的教育需求在此得到差异化响应。基础教育阶段,MR可将基础知识转化为可感知的互动场景,让认知过程更贴合具象思维特点;高等教育中,它能构建复杂的理论模型,支持多维度的探究与推演;职业教育则借助虚实融合的实训环境,实现高风险、高成本场景的安全模拟。

二、学习范式的深层转变

MR技术推动教育从“传授式”向“体验式”转型,核心在于重构了学习者与知识的关系。当抽象内容转化为可操作的虚拟实体,记忆便不再依赖机械重复,而是源于亲身参与的建构过程。

个性化学习在MR场景中获得新的可能。系统可根据学习者的互动轨迹动态调整内容难度与呈现方式,形成自适应的学习路径。群体协作也突破了物理空间的限制,不同位置的学习者能共享同一虚拟场域,通过实时交互完成合作探究,培养协同思维与沟通能力。

这种学习范式的转变,本质上是将知识从静态的存储载体中释放出来,使其成为可被操作、可被验证、可被创造的动态存在。学习者从知识的接收者转变为参与者和建构者,教育的重心从“教”转向“学”,从结果导向转向过程体验。

三、落地进程中的现实考量

尽管潜力巨大,MR在教育领域的普及仍面临需要跨越的障碍。技术层面,设备的便携性与交互的自然度仍有提升空间,确保长时间使用的舒适度与稳定性是重要课题。

成本因素也影响着技术的普惠性。硬件与内容开发的投入需要更合理的商业化路径,才能让不同资源条件的教育机构都能参与这场变革。

内容生态的建设同样关键。优质教育内容的数字化转化需要教育理念与技术手段的深度结合,避免陷入“技术炫技”而忽视教学本质的误区。如何建立标准化的内容开发框架,平衡专业性与普适性,是行业需要共同探索的方向。

四、未来教育的可能形态

随着技术迭代,MR或将成为教育场景中的基础配置,与传统教学方式形成互补而非替代。它可能成为连接正式学习与非正式学习的纽带,让知识获取渗透到生活的各个场景,形成持续生长的学习生态。

更长远来看,MR技术可能推动教育公平的实现。优质教育资源通过虚拟形态突破地域限制,让不同环境的学习者都能接触到同等质量的互动内容与学习场景。

这种变革的终极指向,是回归教育的本质——让人更高效、更深入地理解世界,同时保持探索的热情与创造的欲望。MR技术的价值,正在于以技术创新拓展教育的可能性,让学习成为一场充满发现与惊喜的旅程。